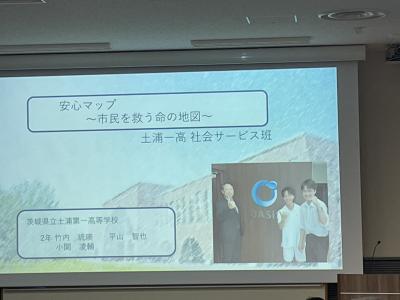

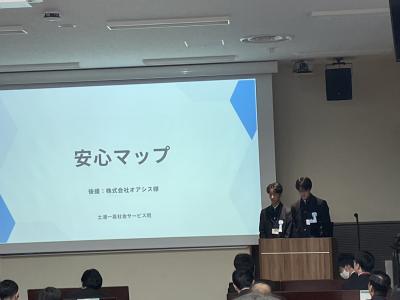

R7.12.6 2年ビジネス探究 茨城県学生ビジネスプランコンテスト2025最終審査

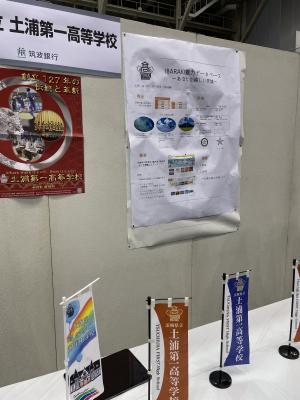

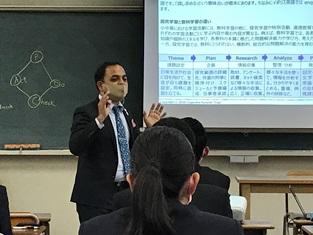

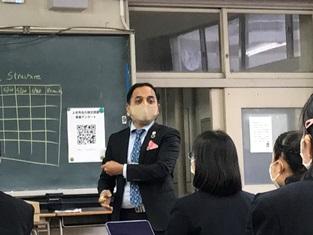

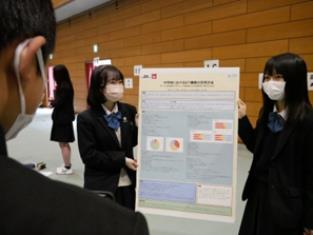

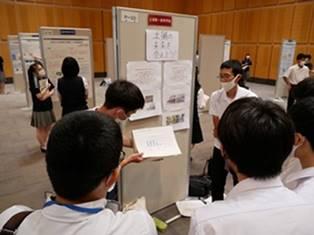

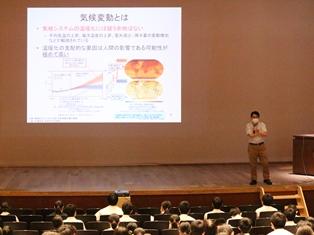

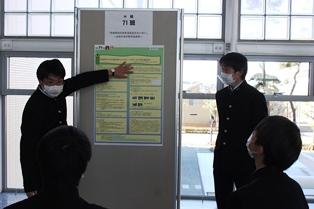

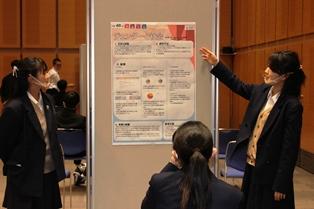

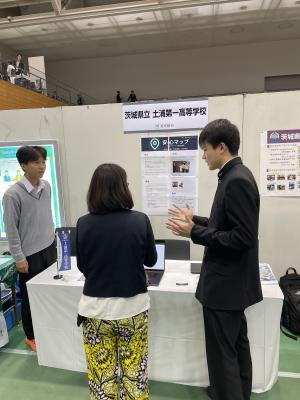

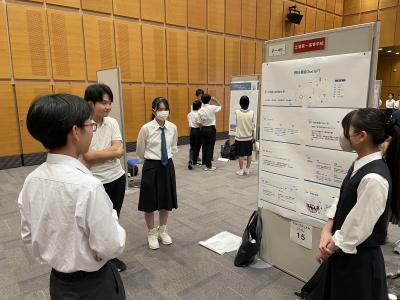

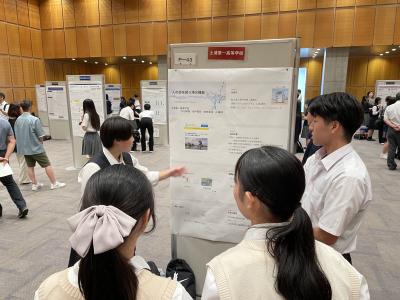

茨城大学主催の茨城県学生ビジネスプランコンテスト2025最終審査で、2年ビジネス探究の2名がプレゼンを行いました。「安心マップ~市民を救う命の地図~」というテーマで、夜間救急対応の病院を30秒で検索できるWebサービスを紹介し、8組の最終審査進出者の中から、一般観覧者投票によるオーディエンス賞と協賛企業賞の2つの賞を受賞しました。大学院生や大学生のプレゼンテーターもいる中で、社会課題の解決にもつながる画期的なプランを、堂々とプレゼンしたことが、全ての観覧者からの高い評価につながったのだと思います。

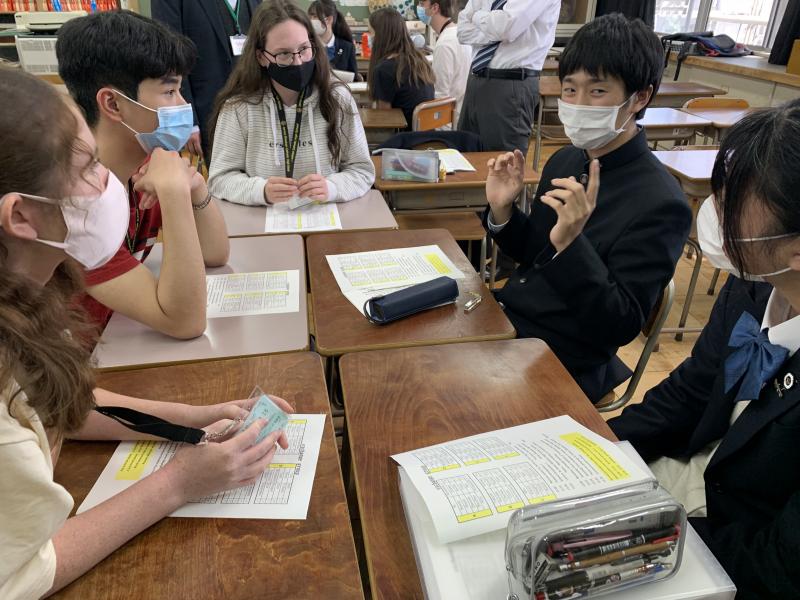

お隣のThe King's Schoolで交流を行いました。楽しい

お隣のThe King's Schoolで交流を行いました。楽しい 訪問を終え、16:00にWindsor周辺のファームにお住ま

訪問を終え、16:00にWindsor周辺のファームにお住ま いのホスト

いのホスト ファミリーの家庭に引き取られ、2泊のファームステイに向かいました。

ファミリーの家庭に引き取られ、2泊のファームステイに向かいました。